SINOSSI

La città è Modena, la «Città della Mòtta», e Francesco ci arriva in treno con i genitori, migrati da quelle campagne d'Appennino che Guccini ha cantato nel suo romanzo d'esordio, "Cròniche Epafàniche". Qui tutto è nuovo: la pronuncia dei compagni, i padri che d'inverno indossano il cappotto, la nebbia, la pianura, il cibo, e poi la scuola, Suor Carmelina... E dopo le tabelline, Coppi e Bartali, arrivano anche la bicicletta, i balli, i 45 e i 33 giri, e il gruppo con cui suonare nelle balere... Storie e ricordi personali si intrecciano in questo romanzo a metà tra la saga popolare e il racconto di formazione che trova la sua originalità in un linguaggio personalissimo, sanguigno e autentico.

RECENSIONE

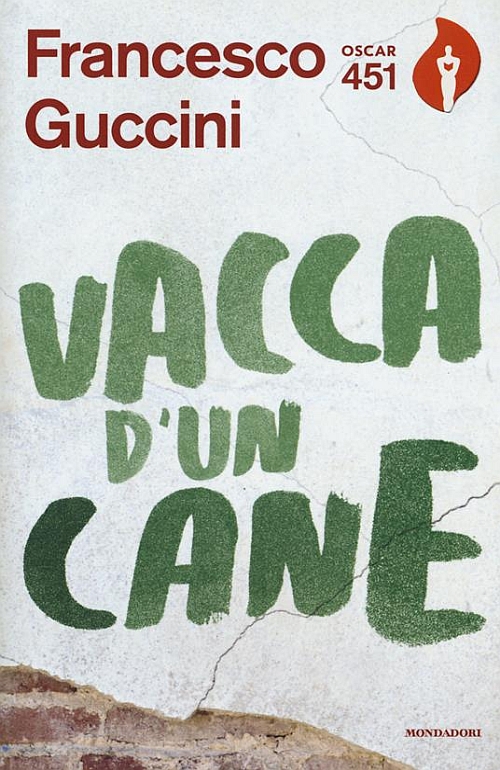

Con Vacca d'un cane Francesco Guccini ci accompagna alla scoperta della sua infanzia modenese. Secondo capitolo di una trilogia autobiografica (di recente divenuta in realtà quadrilogia), il romanzo di fatto inizia là dove il precedente Cròniche epafániche finisce. Dopo aver trascorso i primi cinque anni di vita a Pavana, sfollato a causa della guerra, il piccolo Guccini si trasferisce con la famiglia nella "Città della Motta", il capoluogo emiliano su cui svetta, imperiosa, la Ghirlandina e gli inverni padani si colorano del bianco fumoso della nebbia. In un racconto a ruota libera infarcito di parole e modi di dire dialettali tipico del suo stile, l'autore ci accompagna alla scoperta di un'infanzia che, filtrata attraverso il ricordo, ha il sapore di giochi perduti, di suoni e odori unici e di strade che delimitano frontiere immaginarie. Non manca di certo la nostalgia per gli amati monti, luogo quasi mitico di libertà irripetibili in città: "La vita è tutta lì, in cucina; lì si mangia, si lavora, si stùddia. Ma quando sei lì delle volte immagonisci, sempre lì dentro, con tua madre a due passi che ti controlla, e vai agli spazi che avevi a disposizione e non hai più, a quella casa enorme con quelle stanze enormi, piene di cose strane e arcane" (p. 40). Eppure si percepisce, chiaramente, un senso di attaccamento a quello che, in una celebre canzone, diverrà il ben noto "bastardo posto", agglomerato provinciale, gretto, chiuso in se stesso, incomparabile alla dotta e mondana Bologna del periodo universitario. Nel racconto di Guccini la Modena degli anni Quaranta e Cinquanta è rivalità di quartiere, è la via Emilia, la cucina delle "resdóre", è senso di appartenenza linguistica, con quella "s" inconfondibile che si impadronisce di ogni frase, con buona pace del "babbo" (rigorosamente alla toscana), che le prova tutte, invano, pur di risciacquare in Arno i panni del figlio ormai irrimediabilmente emilianizzato (ed è fatica sprecata ripetere che "i sassi di Sassuolo sono sempre stati sassi") (p. 24). Sullo sfondo incombe la politica di quegli anni: le prime elezioni democratiche del 1948, la propaganda dei manifesti (Garibaldi, simbolo del Fronte popolare, che diventa Stalin-Baffone; e dall'altra parte il "crucco" De Gasperi, amico degli americani), gli indottrinamenti del catechismo con gli inviti a "pregare bén amòdo perché vincano i buoni" (p. 85); e in generale un'atmosfera come di festa popolare per una novità che sembra destare più curiosità che reale interesse. Il tutto condito in salsa "american dream", perché "gli americani ciàn tutto più tògo" (p. 68), anche se poi, a ben vedere, il mito è assai distante dalla realtà, soprattutto in una remota piccola città come Modena: "Ma l'America, quella vera, dov'era? Noi che non avevamo giacche del College o della High School, [...] noi del tortellino a natale, e fosse stato cotìdie, noi avviluppati da fumi di lambruschi altrui, e da vendemmie ottobrine di sughi e sape, noi di pesante accento padano, con gutturali longobarde, e celtiche vocali strascicate, noi volgari, grezzi, rozzi, primitivi, pesanti, ignoranti, infoiati, provinciali, tristi, melancolici" (pp. 128-129). Ma cosa resta, in definitiva, dopo tanto tempo, di quegli anni frenetici, carichi di febbrili aspettative? Sopravvive il ricordo della prima comunione (rito di passaggio), dei primi amori - e nella testa riecheggia una sola, cruciale domanda: "ma tè ce l'hai la mina?" (p. 147) -, del primordiale "cine" e delle "sighe" (con annesso, finto e sbandierato rammarico per aver preso troppo precocemente "il vìzzio"); ed è indelebile l'epifania del rock & roll - "Metiam su un complesso anche noi?" (p. 156) -, la musica nel destino di un'intera generazione, Bologna e l'università lì dietro l'angolo, anche se allora chi l'avrebbe mai detto? "Vèe' mago! Io qui a suonare tutta la vita? Ci restate poi voi, a far 'sto mestiere qui, vacca d'un cane" (p. 169).

[RECENSIONE A CURA DI GIGIMALA]

| Autore | Francesco Guccini |

| Editore | Mondadori |

| Pagine | 196 |

| Anno edizione | 2017 |

| Collana | Oscar 451 |

| ISBN-10(13) | 9788804679585 |

| Prezzo di copertina | 12,00 € |

| Prezzo e-book | 7,99 € |

| Categoria | Contemporaneo - Attualità - Sociale - Psicologico |