Siamo nella Sicilia del 1922. Catania è nel pieno del suo periodo Liberty con le sue alte vetrine scintillanti, i tavolini dei caffè e i teatri pieni di dame dai cappelli piumati accompagnate dai signorotti, mentre Piazza Duomo è animata dal continuo calpestio di cavalli e carrozze. Poco distante, incastrata tra Catania e Siracusa, c'è Lentini, centro abitato rurale con la periferia polverosa di terra rossastra solcata dai carretti tirati dai muli, le case fitte fitte una accanto all'altra - quasi come se volessero scavalcarsi a vicenda - e la calura collosa che non se ne va mai, attenuata soltanto dal respiro leggero del vento profumato di zagara che soffia a tratti, per pietà.

La fine della guerra seguita dal biennio rosso, le conseguenti lotte bracciantili e il preludio del regime fascista fanno da sfondo insieme alla borghesia e alla nobiltà. La prima rappresentata da Santina che si divide tra i figli e la putìa, uno stanzino che fa anche da casa; Tonino il falegname; Marianna la locandiera e majara del paese; Enza e Mariano, sindacalisti che tentano di resistere con le unghie e con i denti; mentre la nobiltà a Lentini è rappresentata dai Beneventano della Corte.

A fare da filo conduttore per tutto il romanzo ci sono l'amore e la rabbia di Amelia Di Stefano, l'uccellino nella gabbia dorata di questa storia, condannata dallo stesso sangue nobile che le scorre nelle vene, vittima di stemmi e blasoni, donna senza scelta, vittima di un "compromesso vantaggioso", spaccata in due, da una parte l'amore dall'altra la rabbia. Due sentimenti universali, forti, che la spingeranno una volta per tutte a fare quella scelta che non ha mai avuto il coraggio di compiere fino in fondo.

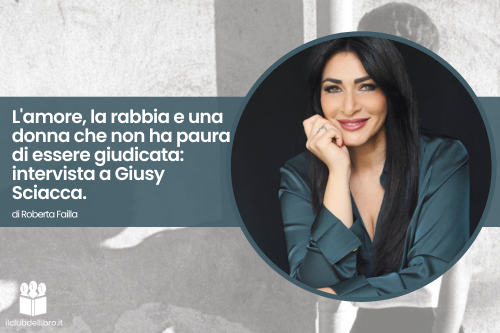

D'amore e di rabbia (Neri Pozza) è il romanzo d'esordio di Giusy Sciacca, nata e vissuta proprio tra i luoghi e le vie che racconta nel libro.

Il Club del Libro: Il libro parte da un episodio storico realmente accaduto a Lentini, di cui però si sa poco. Allo stesso modo dei Beneventano della Corte si conosce poco la storia, se non tra i lentinesi. È stato difficile ricostruire pezzo dopo pezzo la storia di questa vicenda e il carattere di questa famiglia nobiliare? Hai consultato solo testi scritti o hai anche avuto modo di raccogliere testimonianze verbali di persone del posto?

Giusy Sciacca: È vero, la loro è una storia poco conosciuta. Eppure, i Beneventano della Corte furono davvero una delle famiglie siciliane più potenti e illustri che ha contribuito a tessere le fila della storia in Sicilia e non solo. Basti pensare che Giuseppe Luigi IV Beneventano della Corte, che è uno dei personaggi più importanti nel romanzo, fu senatore e tutt'oggi è ricordato come politico illuminato e benefattore a Lentini. Paradossalmente, anche lui stesso ha contribuito alle fonti. Fu infatti autore di un opuscolo agiografico dato alle stampe nel 1901. Lì vi è tracciata la storia della famiglia, ma come si evince da un'accesa conversazione tra il senatore e il figlio Francesco nel romanzo, ne è escluso proprio il figlio di quest'ultimo – ovvero il nipote Giuseppe Luigi V – che pur era già nato: le motivazioni esistono e si scopriranno leggendo il romanzo. Storia vera dunque, in ogni dettaglio, per ciò che concerne il contesto storico, sociale e politico. Per il resto purtroppo il fondo Beneventano a Lentini è stato mal tenuto o disperso e questo ha nuociuto alle ricerche. Ho frequentato per un'estate intera l'archivio storico di Siracusa, che mi è venuto in aiuto con i documenti (impolveratissimi, ma è anche questo il bello della ricerca!) e produzione saggistica locale. Poi volevo accertarmi della data esatta del fatto di cronaca, perché alcune fonti riportavano un giorno diverso sempre del 1922 e, in questo caso, mi è venuta in soccorso la tecnologia e un ottimo funzionamento della rete bibliotecaria nazionale. Dalla biblioteca Salvemini di Torino mi è arrivata la pagina del quotidiano del 12 luglio 1922 che riportava i fatti avvenuti il giorno prima. Mi sono emozionata, ma a quel punto tutto era ricostruito. Ripeto, per chi scrive romanzi storici, la narrazione ha anche una responsabilità divulgativa e con la storia non si scherza. La ricerca, la vera caccia al documento su cui tracciare le fila di un romanzo, è per me un momento avvincente.

I personaggi femminili sono tutte donne coraggiose, le quali per un motivo o per un altro sono chiamate a combattere la loro battaglia personale, ognuna nel proprio ambito. Amelia, ad esempio, è una donna che ha sbagliato e che ha pagato, ma è anche una donna che non si è mai lasciata vincere la mano e ha sempre dimostrato il desiderio di riscattarsi da sola, senza l'aiuto di nessuno. Il libro vuole essere un promemoria per le donne di oggi e per quelle di domani a lottare sempre per i propri diritti, senza arretrare mai di un centimetro?

Prima di essere un'eroina, Amelia è una donna del suo tempo, chiamata a cavarsela e sopravvivere in un contesto nel quale non può più riconoscersi. È una storia che si ripete, vale per chiunque si trovi a percorrere un cammino controcorrente assecondando la propria indole, posto che ne sia consapevole e ne prenda atto. Il romanzo è il lungo cammino di Amelia proprio verso la scoperta e l’affermazione di se stessa. E in questo percorso non è affatto sola: è circondata da una comunità, quella lentinese, che cresce e matura con lei.

È stata una mia impressione o realmente, nella storia che racconti, le donne sono più coraggiose degli uomini? Insomma, sia Francesco che Mariano, personaggi maschili del libro, non sono disposti a rinunciare alle proprie posizioni sociali e familiari nonostante l'amore per Amelia.

No, non è solo un'impressione se guardiamo i personaggi maschili, i due antagonisti nella politica e nella relazione con Amelia. Nessuno dei due in verità è capace di andare fino in fondo, di assumersi le proprie responsabilità fino alla fine nei suoi confronti. Peccano di vigliaccheria, diventano codardi davanti al rischio, al giudizio delle malelingue e preferiscono badare alla facciata che, come ben sappiamo, nelle piccole realtà è solo apparenza. Amelia, a confronto, è una donna che si mette a nudo, che non ha più nulla da perdere. Eppure, nell'esporsi per quello che è, riesce a farsi apprezzare oltre il pregiudizio. Nel rapporto tra Amelia e i due uomini c'è la mia visione dell'amore, questo sentimento che "non dura che il tempo di una fioritura", perché mai si equivale – se non per un istante – e poi percorre misure di andata e ritorno differenti. Tuttavia, non c'è nel romanzo alcuna visione negativa nei confronti degli uomini tout court: cerco di raccontarli nella loro complessità, con le loro contraddizioni, nel pieno della loro umanità controversa. Non si può non tener conto dell'onestà intellettuale, dell'intelligenza e dell'empatia di Tanino per esempio, dello spessore di un personaggio come il senatore, della follia creativa del nipote Giuseppe Luigi V o di tutta la poesia che ho provato a mettere in un personaggio come Alfio. Lui, per esempio, mi commuove sempre.

Amore e rabbia sono i due sentimenti che accompagnano Amelia per tutto il romanzo. Ci sono stati dei momenti o degli episodi relativi al romanzo in cui anche tu hai provato questi sentimenti durante la fase di scrittura?

Il sentimento, la rabbia, sono elementi archetipici che accompagnano l'animo umano dalla sua nascita. Certo che li ho provati anch'io, li provo, ed è accaduto anche durante la stesura. La storia è storia, ma la narrazione del vissuto dei personaggi è un viaggio dentro se stessi che assume poi forme diverse attraverso le parole e i gesti di figure diverse. Sono stata anche Alfio, Enza, Santina, Mariano e molto spesso Amelia. Credo che tra autore e protagonista alla fine ci sia sempre uno scambio.

Quanto hai messo di te in Amelia e quanto di Amelia ti rimarrà?

Appunto. Amelia è forse l'unico personaggio d'invenzione che differisce da quelli storici, realmente esistiti, e da quelli appartenenti a una coralità comunque veritiera. Ho iniziato a immaginarla qualche anno fa, l'ho sentita vicinissima. A un certo punto, come spesso accade scrivendo, è stata lei a staccarsi da me e camminare da sola. Da allora non è stata più personaggio, ma è diventata Amelia. Anche per me, Melì. Ci siamo guardate a cento anni di distanza, ci siamo capite e ci siamo abbracciate. Ecco, a lei ho dato comprensione, solidarietà. Amelia è un personaggio che ancora oggi, come nel 1922, chiede di essere compresa e non giudicata.

(articolo a cura di Roberta Failla)

Se vuoi collaborare con la Rubrica Letteraria del Club del Libro, segnalarci iniziative interessanti o semplicemente comunicare con noi, scrivici a:

![]()